Suara Mahasiswa Yang Meredup Di Tengah Dominasi Birokrasi Kampus

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak mahasiswa di berbagai kampus melaporkan bahwa suara mereka semakin sulit terdengar. Bukan karena mereka tidak ingin berbicara, tetapi karena mekanisme birokrasi yang rumit membuat aspirasi mahasiswa terjebak di antara meja administrasi, kebijakan yang tidak fleksibel, serta keputusan satu arah dari pihak institusi. Fenomena ini menciptakan jarak yang semakin lebar antara mahasiswa dengan pemangku kepentingan kampus, seolah mereka berada dalam dua dunia yang berbeda.

Ketika Proses Administrasi Mengalahkan Kebutuhan Akademik

Salah satu keluhan yang paling sering diungkapkan mahasiswa adalah proses administrasi yang terasa seperti “labirin tanpa pintu keluar.” Mulai dari pengajuan dispensasi, registrasi ulang, hingga revisi jadwal kuliah, mahasiswa sering kali harus menunggu lama hanya untuk mendapatkan kepastian. Di beberapa kampus, mahasiswa bahkan harus mengunjungi beberapa kantor berbeda hanya untuk satu keperluan sederhana.

Ketika administrasi terlalu dominan, kebutuhan akademik sering terabaikan. Kelas menjadi bentrok, akses bimbingan berkurang, dan beberapa penyesuaian mendesak sulit dilakukan. Hal-hal semacam ini menciptakan frustasi kolektif yang sebenarnya dapat diminimalisir jika kampus mengutamakan efektivitas dan kebutuhan mahasiswa sebagai prioritas utama.

Dominasi Atasan yang Mengabaikan Perspektif Mahasiswa

Kritik sosial lain yang sering muncul adalah kecenderungan pihak kampus membuat keputusan tanpa melibatkan mahasiswa. Misalnya perubahan kurikulum mendadak, penetapan jam kuliah yang tidak sinkron dengan kegiatan organisasi, atau aturan baru tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap rutinitas mahasiswa.

Ketiadaan ruang dialog yang sehat membuat mahasiswa merasa tidak dianggap sebagai bagian dari ekosistem kampus. Padahal kampus seharusnya menjadi ruang kolaboratif, bukan hanya tempat di mana mahasiswa mengikuti aturan satu arah.

Minimnya Transparansi dalam Kebijakan Internal

Transparansi adalah salah satu elemen penting dalam institusi pendidikan. Namun kenyataannya, banyak mahasiswa yang tidak mengetahui alasan di balik kebijakan tertentu. Akibatnya muncul kecurigaan, misinformasi, dan kesalahpahaman.

Ketika informasi tidak disampaikan secara terbuka, mahasiswa menjadi bingung, bingung berubah menjadi keresahan, dan keresahan berkembang menjadi ketidakpercayaan. Dalam lingkungan akademik yang ideal, semua pihak seharusnya terlibat secara transparan—baik perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Resistensi Terhadap Kritik dan Suara Alternatif

Beberapa kampus masih memperlihatkan kecenderungan defensif ketika menerima kritik mahasiswa. Alih-alih melihat kritik sebagai masukan, beberapa pihak justru menanggapinya sebagai ancaman terhadap reputasi institusi. Paradigma seperti ini justru membuat kampus sulit berkembang.

Kampus yang sehat bukanlah kampus tanpa kritik, melainkan kampus yang mampu menampung berbagai suara dan mengolahnya menjadi kebijakan yang lebih baik. Mahasiswa adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan kampus, sehingga kritik mereka bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan harus dihargai.

Harapan untuk Kampus yang Lebih Humanis dan Inklusif

Di tengah dinamika ini, harapan tetap ada. Banyak mahasiswa yang mulai berani mengorganisir forum diskusi, menyusun petisi, dan menyampaikan aspirasi melalui kanal digital. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak sepenuhnya kehilangan ruang untuk bersuara.

Kampus yang humanis dan inklusif bukan hanya tentang fasilitas lengkap atau gedung megah, tetapi tentang hubungan yang sehat antara mahasiswa, dosen, dan birokrasi. Ketika komunikasi dibangun atas dasar kepercayaan dan keterbukaan, kampus dapat menjadi ekosistem pendidikan yang lebih baik.

Perubahan tidak selalu harus dimulai dari gerakan besar. Terkadang cukup dengan membuka ruang dialog, mendengar dengan empati, dan membangun kebijakan yang berpihak pada kenyamanan mahasiswa. Dari sanalah langkah kecil menuju transformasi besar dapat dimulai.

Tentang Penulis

0 Komentar

Belum ada komentar, jadilah yang pertama mengomentari artikel ini

Tulis Komentar

Lagi Tranding

Rekomendasi Lainnya

Rekomendasi Trending

Pemanfaatan AI Dalam Dunia Pendidikan Antara Inovasi Dan Tantangan Etika

Jasa Review Produk: “Word Of Mouth” Di Era Digital Bersama Blogger

Bandung Heritage Green Fair 2025

Ceremony Penandatanganan MoU Internasional Dan IA INTERDISCH 2025

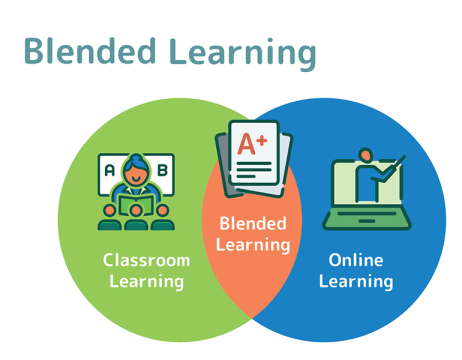

Penerapan Metode Blended Learning Dalam Pendidikan Modern Tingkatkan Kemandirian Dan Efektivitas Belajar

Ujian Masuk UI: Persiapan Matang Untuk Raih Kursi Di Universitas Indonesia Bersama TRYOUT.ID

Mahasiswa Dan Fenomena “Quarter Life Crisis”: Peran Kampus Dalam Membangun Mental Tangguh Generasi Z

Universitas Di Indonesia Berperan Penting Wujudkan Indonesia Emas 2045

Tagar Populer

Rekomendasi Terbaru

Prospek Karier Lulusan Sistem Informasi: Menjawab...

Kurikulum Praktis Sistem Informasi Ma’soem Univers...

Mengapa Sistem Informasi Adalah Jurusan Paling Str...

Membangun Karier Digital: Mengapa Jurusan Bisnis D...

Saatnya Menjadi Bagian Dari Generasi Digital: Pili...

Menempuh Jurusan Bisnis Digital Di Era Modern: Mem...

Prospek Karier Lulusan Komputerisasi Akuntansi: Da...