Apakah Kampus Benar-Benar Tempat Berkembang? Kritik Atas Budaya Perfeksionisme Dan Media Sosial

Selama bertahun-tahun, kampus dianggap sebagai ruang berkembang: tempat bertemu ide besar, membangun karakter, dan menemukan arah hidup. Namun kenyataan di lapangan semakin menunjukkan gambaran berbeda. Banyak mahasiswa terjebak dalam budaya perfeksionisme—sebuah pola pikir yang mendorong mereka untuk selalu terlihat sempurna, selalu benar, dan selalu unggul. Alih-alih menjadi tempat yang memerdekakan pikiran, kampus justru sering berubah menjadi arena yang memaksa mahasiswa untuk memenuhi standar yang tidak realistis.

Tuntutan Akademik yang Mendorong Perfeksionisme

Perfeksionisme dalam dunia kampus lahir dari tekanan yang terus meningkat terhadap pencapaian akademik. Mahasiswa diminta mendapatkan IPK tinggi, mengikuti sertifikasi tambahan, menguasai berbagai aplikasi pendukung, dan menyelesaikan tugas tanpa cela. Satu kesalahan kecil saja—entah itu typo dalam laporan atau data kurang lengkap—sering dianggap sebagai bukti ketidakmampuan.

Karena lingkungan mendorong penyempurnaan terus-menerus, banyak mahasiswa akhirnya takut mencoba hal baru. Mereka menghindari mata kuliah yang menurut mereka “berisiko menurunkan IPK,” enggan memulai penelitian yang sulit, atau memilih bersikap diam dalam kelas karena takut salah. Budaya ini mematikan kreativitas dan keberanian, dua hal yang seharusnya menjadi jiwa dari proses pendidikan.

Perfeksionisme dan Kecemasan Sosial di Kampus

Budaya perfeksionisme tidak hanya menggerogoti keberanian akademik, tetapi juga memicu kecemasan sosial. Mahasiswa merasa harus tampil sempurna di depan teman dan dosen. Mereka menyeleksi kata-kata saat berbicara, menghindari presentasi, atau menolak terlibat dalam kegiatan kampus karena khawatir terlihat kurang kompeten.

Situasi ini diperburuk oleh lingkungan yang kadang lebih menghargai “yang terbaik” daripada proses belajar. Mahasiswa dengan prestasi luar biasa dipuji, sementara mereka yang mengalami kegagalan sering kali tidak mendapatkan ruang untuk menceritakan perjalanan mereka. Ketidakseimbangan ini membuat mahasiswa semakin takut menghadapi kesalahan.

Padahal, kesalahan adalah bagian penting dari perkembangan intelektual. Tanpa ruang untuk gagal, mahasiswa hanya mengejar validasi, bukan pengetahuan.

Media Sosial Memperkuat Tekanan Menjadi Sempurna

Di era digital, media sosial menjadi faktor besar yang memperparah budaya perfeksionisme di kalangan mahasiswa. Unggahan tentang prestasi teman sebaya—sertifikat, kegiatan organisasi, konferensi internasional, magang bergengsi—sering memicu perasaan tidak cukup.

Banyak mahasiswa kemudian membangun persona sempurna secara online: mahasiswa aktif, berprestasi, dan produktif. Mereka menampilkan highlight kehidupan, bukan realitanya. Ketika dunia maya dipenuhi narasi kesempurnaan, standar pun bergeser—mahasiswa merasa harus selalu tampil hebat agar tidak dianggap “kalah bersaing.”

Ironisnya, persona digital inilah yang justru semakin membuat mereka kehilangan jati diri. Mereka mengikuti standar sosial yang tidak pernah dibuat untuk kenyamanan, melainkan untuk konsumsi publik.

Kurangnya Sistem Pendampingan yang Manusiawi

Di tengah tekanan perfeksionisme, kampus sering kali belum menyediakan ekosistem pendampingan yang cukup kuat. Bimbingan akademik lebih banyak fokus pada administrasi dan penjadwalan mata kuliah daripada pada pengembangan mental mahasiswa.

Layanan konseling ada, tetapi tidak selalu mudah diakses. Sebagian mahasiswa merasa malu, sebagian lagi takut dicap “tidak kuat” jika pergi konsultasi. Ketika sistem pendukung tidak optimal, mahasiswa cenderung memendam tekanan sendiri. Perfeksionisme yang tidak dibarengi dukungan akhirnya menjelma menjadi beban psikologis yang berat.

Membangun Budaya Kampus yang Lebih Realistis dan Manusiawi

Untuk mengatasi budaya perfeksionisme, kampus perlu membangun budaya belajar yang lebih realistis dan manusiawi. Mahasiswa harus diberi ruang untuk salah, mencoba ulang, dan berkembang melalui proses. Dosen juga dapat berperan dengan memberikan ruang refleksi, mendorong diskusi terbuka, dan menyeimbangkan penilaian antara proses dan hasil.

Mahasiswa pun perlu belajar menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari perjalanan. Pendidikan bukan lomba menemukan siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang paling berkembang. Keberanian untuk gagal, bangkit, dan mencoba lagi jauh lebih penting daripada citra tanpa cacat.

Perfeksionisme tidak akan hilang dalam sehari. Tetapi langkah kecil seperti membuka ruang dialog, membenahi sistem bimbingan, dan menghentikan glorifikasi beban berlebih dapat membantu menciptakan lingkungan akademik yang lebih sehat.

Kampus seharusnya tidak menuntut kesempurnaan, melainkan memberi ruang bagi mahasiswa untuk menjadi manusia—dengan segala proses belajar, pencarian, dan ketidaksempurnaannya. Dengan begitu, pendidikan tinggi benar-benar dapat menjadi tempat berkembang, bukan tempat tertekan.

Tentang Penulis

0 Komentar

Belum ada komentar, jadilah yang pertama mengomentari artikel ini

Tulis Komentar

Lagi Tranding

Rekomendasi Lainnya

Rekomendasi Trending

Pemanfaatan AI Dalam Dunia Pendidikan Antara Inovasi Dan Tantangan Etika

Jasa Review Produk: “Word Of Mouth” Di Era Digital Bersama Blogger

Bandung Heritage Green Fair 2025

Ceremony Penandatanganan MoU Internasional Dan IA INTERDISCH 2025

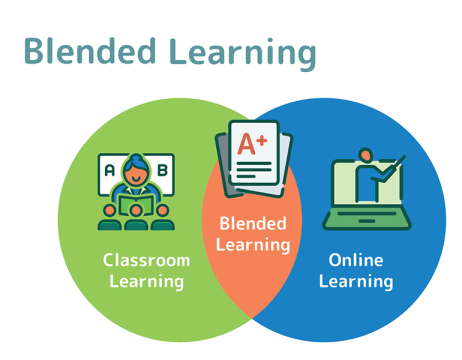

Penerapan Metode Blended Learning Dalam Pendidikan Modern Tingkatkan Kemandirian Dan Efektivitas Belajar

Ujian Masuk UI: Persiapan Matang Untuk Raih Kursi Di Universitas Indonesia Bersama TRYOUT.ID

Mahasiswa Dan Fenomena “Quarter Life Crisis”: Peran Kampus Dalam Membangun Mental Tangguh Generasi Z

Universitas Di Indonesia Berperan Penting Wujudkan Indonesia Emas 2045

Tagar Populer

Rekomendasi Terbaru

Prospek Karier Lulusan Sistem Informasi: Menjawab...

Kurikulum Praktis Sistem Informasi Ma’soem Univers...

Mengapa Sistem Informasi Adalah Jurusan Paling Str...

Membangun Karier Digital: Mengapa Jurusan Bisnis D...

Saatnya Menjadi Bagian Dari Generasi Digital: Pili...

Menempuh Jurusan Bisnis Digital Di Era Modern: Mem...

Prospek Karier Lulusan Komputerisasi Akuntansi: Da...