Mengapa Banyak Mahasiswa Kehilangan Arah? Krisis Identitas Di Tengah Tekanan Dunia Kampus

Di balik hiruk-pikuk kehidupan kampus yang tampak penuh aktivitas, terdapat masalah yang jarang dibicarakan tetapi dirasakan banyak mahasiswa: krisis identitas. Mahasiswa datang dengan harapan besar, tetapi sering kali terjebak dalam tuntutan sosial, akademik, dan ekonomi yang membuat mereka kehilangan jati diri. Fenomena ini bukan sekadar isu personal, melainkan masalah sosial yang mencerminkan kondisi pendidikan tinggi kita hari ini.

Tekanan Menjadi “Versi Ideal” yang Tidak Realistis

Krisis identitas di kalangan mahasiswa sering diawali oleh tekanan untuk menjadi “mahasiswa ideal.” Mereka didorong untuk selalu aktif, pintar, produktif, multitalenta, dan siap bersaing sejak semester awal. Kampus, media sosial, bahkan lingkungan pertemanan membentuk standar kesempurnaan yang sulit dicapai.

Ketika seorang mahasiswa tidak memenuhi standar ini, mereka merasa tertinggal atau tidak cukup baik. Mereka mulai berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri mereka, hanya demi memenuhi ekspektasi sosial. Identitas diri menjadi kabur karena fokus mereka bukan lagi pada proses berkembang, tetapi pada bagaimana terlihat sukses.

Ekspektasi Akademik yang Mendominasi Kehidupan

Sistem akademik yang ketat menjadi salah satu pemicu terbesar krisis identitas. Beban tugas yang padat, persyaratan kelulusan yang kompleks, hingga tekanan mendapatkan IPK tinggi membuat mahasiswa lebih banyak memikirkan angka daripada pemahaman.

Di tengah tuntutan ini, mahasiswa jarang diberi ruang untuk menjelajahi minat sejati mereka. Banyak dari mereka mengambil jurusan bukan karena pilihan pribadi, tetapi karena tekanan keluarga atau tren pekerjaan. Akibatnya, mereka menjalani kuliah tanpa rasa memiliki, seperti mengikuti alur yang bukan milik mereka.

Kondisi ini membuat mahasiswa mempertanyakan diri sendiri: “Sebenarnya aku ingin apa? Jurusan ini cocok untukku atau tidak?” Kebingungan ini terus tumbuh, terutama ketika memasuki semester akhir.

Persaingan yang Menciptakan Lingkungan Tidak Sehat

Lingkungan kampus yang dipenuhi kompetisi sering kali lebih fokus pada pencapaian individu daripada kolaborasi. Mahasiswa saling membandingkan portofolio, prestasi, magang, dan pengalaman organisasi. Ketika kompetisi menjadi ukuran nilai diri, identitas mahasiswa terikat pada pencapaian, bukan pada proses belajar.

Beberapa mahasiswa akhirnya memaksakan diri mengikuti banyak kegiatan hanya untuk terlihat produktif, meskipun hal itu tidak sesuai minat. Mereka ingin dianggap berhasil, tetapi mengorbankan keseimbangan pribadi. Identitas mereka dibentuk oleh validasi eksternal, bukan kesadaran diri.

Media Sosial sebagai Pemicu Krisis Jati Diri Baru

Mahasiswa hidup di era dimana media sosial menjadi standar ukuran keberhasilan. Kehidupan kampus yang tampak glamor di Instagram sering kali hanyalah potongan terbaik dari realitas yang lebih kompleks. Namun, banyak mahasiswa tetap membandingkan diri dengan unggahan orang lain.

Tekanan untuk terlihat sempurna di dunia maya membuat mahasiswa menyembunyikan kegelisahan mereka. Padahal, identitas dibangun dari kejujuran pada diri sendiri, bukan dari citra digital yang dibuat sedemikian rupa. Media sosial mengaburkan batas antara siapa diri mereka sebenarnya dan siapa yang ingin mereka tampilkan.

Kurangnya Ruang Konseling dan Pendampingan yang Mendalam

Di banyak kampus, layanan konseling masih minim diakses atau kurang dipromosikan. Mahasiswa sering merasa malu untuk mencari bantuan, atau bahkan tidak tahu bahwa layanan itu ada. Ketika pergulatan identitas dibiarkan tanpa pendampingan, kebingungan mereka makin dalam.

Selain itu, dosen pembimbing akademik tidak selalu punya cukup waktu untuk mendampingi mahasiswa dalam aspek non-akademik. Padahal, krisis identitas bukan hanya soal nilai kuliah, tetapi juga soal bagaimana mahasiswa melihat masa depan mereka.

Kampus Perlu Menjadi Ruang Aman untuk Mencari Diri

Krisis identitas mahasiswa bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Tetapi kampus dapat menjadi tempat yang memberi ruang aman untuk eksplorasi diri. Mahasiswa perlu difasilitasi untuk mengenali minat, memahami nilai diri, dan menemukan jalur karier yang sesuai dengan karakter mereka.

Mahasiswa juga perlu didorong untuk berhenti membandingkan diri dengan standar palsu. Belajar memahami diri, menerima ketidaksempurnaan, dan mengambil keputusan berdasarkan minat pribadi adalah langkah penting dalam perjalanan mereka.

Identitas bukan sesuatu yang ditemukan begitu saja, tetapi dibangun perlahan melalui pengalaman, kegagalan, dan keberanian mengambil pilihan sendiri. Kampus yang sehat seharusnya membantu mahasiswa menjalani proses itu, bukan membuat mereka semakin tersesat.

Jika krisis identitas terus terjadi tanpa ada perhatian serius, kita berisiko melahirkan generasi yang unggul secara akademik tetapi rapuh secara emosional. Saatnya pendidikan tinggi kembali pada tujuannya: membantu mahasiswa menjadi manusia seutuhnya, bukan sekadar pekerja masa depan.

Tentang Penulis

0 Komentar

Belum ada komentar, jadilah yang pertama mengomentari artikel ini

Tulis Komentar

Lagi Tranding

Rekomendasi Lainnya

Rekomendasi Trending

Pemanfaatan AI Dalam Dunia Pendidikan Antara Inovasi Dan Tantangan Etika

Jasa Review Produk: “Word Of Mouth” Di Era Digital Bersama Blogger

Bandung Heritage Green Fair 2025

Ceremony Penandatanganan MoU Internasional Dan IA INTERDISCH 2025

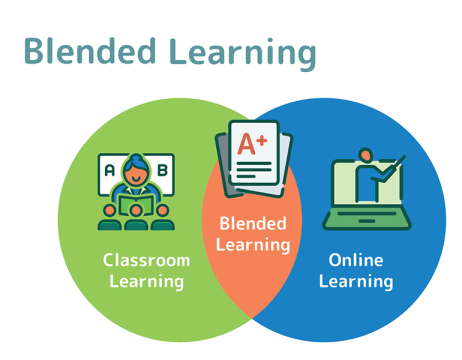

Penerapan Metode Blended Learning Dalam Pendidikan Modern Tingkatkan Kemandirian Dan Efektivitas Belajar

Ujian Masuk UI: Persiapan Matang Untuk Raih Kursi Di Universitas Indonesia Bersama TRYOUT.ID

Mahasiswa Dan Fenomena “Quarter Life Crisis”: Peran Kampus Dalam Membangun Mental Tangguh Generasi Z

Universitas Di Indonesia Berperan Penting Wujudkan Indonesia Emas 2045

Tagar Populer

Rekomendasi Terbaru

Prospek Karier Lulusan Sistem Informasi: Menjawab...

Kurikulum Praktis Sistem Informasi Ma’soem Univers...

Mengapa Sistem Informasi Adalah Jurusan Paling Str...

Membangun Karier Digital: Mengapa Jurusan Bisnis D...

Saatnya Menjadi Bagian Dari Generasi Digital: Pili...

Menempuh Jurusan Bisnis Digital Di Era Modern: Mem...

Prospek Karier Lulusan Komputerisasi Akuntansi: Da...

_684a2ea8509dd.jpg)