Apakah Literasi Digital Menjadi Kunci Penting Di Era Informasi Cepat?

Dalam arus informasi yang bergerak begitu cepat, batas antara fakta dan opini sering kali kabur. Banyak orang merasa percaya diri membaca berita sekilas, lalu menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Tetapi, apakah kita benar-benar memahami apa yang kita konsumsi?

Fenomena ini muncul karena manusia cenderung memilih informasi yang mendukung pandangan pribadi. Ditambah dengan algoritma media sosial yang menyajikan konten “seirama”, kita kian jarang melihat perspektif berbeda. Ketika hal ini terjadi berulang-ulang, seseorang bisa terjebak dalam ruang gema digital yang membuatnya sulit membedakan mana data objektif dan mana klaim emosional.

Kondisi tersebut menunjukkan betapa vitalnya literasi digital. Kemampuan untuk mengenali sumber tepercaya, menilai kredibilitas pernyataan, dan memahami konteks menjadi keterampilan inti yang perlu dimiliki di tengah derasnya informasi. Pertanyaannya: sudahkah masyarakat memiliki bekal itu?

Apakah Literasi Digital Bisa Mengurangi Konflik Sosial di Dunia Maya?

Konflik di dunia maya mudah meledak hanya karena salah tafsir, judul provokatif, atau potongan video yang tidak utuh. Ketika emosi lebih cepat bergerak daripada logika, diskusi yang seharusnya menjadi ruang pertukaran gagasan berubah menjadi arena pertarungan opini.

Literasi digital mampu meminimalkan risiko ini. Dengan memahami cara kerja media, pengguna dapat melihat bahwa suatu konten mungkin sengaja dikemas untuk memicu keterlibatan emosional. Mereka juga lebih peka terhadap manipulasi visual, hoaks, dan framing—tiga elemen yang kerap menjadi pemicu konflik sosial.

Di ruang akademik, diskusi tentang etika digital mulai menjadi bagian penting dalam kurikulum. Mahasiswa diajak untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen yang bertanggung jawab. Ketika masyarakat memiliki kesadaran bahwa setiap unggahan memiliki dampak sosial, maka potensi konflik dapat ditekan. Pertanyaan selanjutnya: apakah kesadaran ini akan tumbuh seiring meningkatnya penggunaan teknologi?

Bisakah Literasi Digital Dibangun Sejak Usia Dini?

Generasi muda tumbuh dengan teknologi. Mereka terbiasa berinteraksi dengan gawai, bermain gim online, hingga mengakses media sosial sejak usia sangat muda. Namun, keterbiasaan tidak selalu berarti kemampuan. Justru pada tahap inilah pendidikan literasi digital perlu dimulai.

Anak-anak perlu dikenalkan pada cara memilah informasi, membaca berita, dan memahami bahwa tidak semua konten layak dipercaya. Pembelajaran seperti ini bukan hanya tugas sekolah, tetapi juga keluarga dan komunitas. Lingkungan perlu memberikan contoh bagaimana menggunakan teknologi secara bijaksana, bukan sekadar sebagai hiburan.

Membangun literasi digital sejak dini bukan hanya untuk menghindari hoaks atau konten berbahaya. Lebih dari itu, ini adalah fondasi untuk membentuk generasi yang mampu berpikir kritis, berkomunikasi efektif, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial yang semakin dipengaruhi teknologi. Dengan bekal ini, mereka dapat menavigasi dunia digital dengan lebih percaya diri dan bertanggung jawab.

Seiring berkembangnya teknologi, kemampuan navigasi informasi menjadi sama pentingnya dengan kemampuan membaca dan menulis. Pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama: apakah kita siap membangun budaya literasi digital yang kuat, ataukah kita akan terus membiarkan informasi mengendalikan cara kita berpikir?

Tentang Penulis

0 Komentar

Belum ada komentar, jadilah yang pertama mengomentari artikel ini

Tulis Komentar

Lagi Tranding

Rekomendasi Lainnya

Rekomendasi Trending

Bandung Heritage Green Fair 2025

Pemanfaatan AI Dalam Dunia Pendidikan Antara Inovasi Dan Tantangan Etika

Tes Masuk BUMN: Maksimalkan Peluang Lolos Dengan Latihan Soal Dan Tryout Online Di TRYOUT.ID

Jasa Review Produk: “Word Of Mouth” Di Era Digital Bersama Blogger

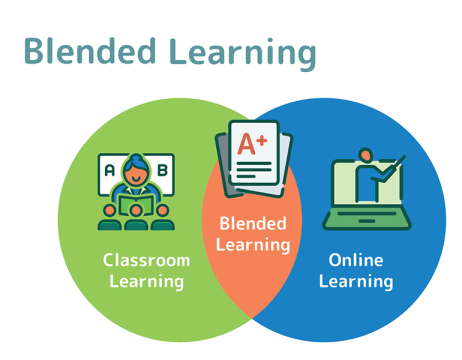

Penerapan Metode Blended Learning Dalam Pendidikan Modern Tingkatkan Kemandirian Dan Efektivitas Belajar

Cara Kuliah Sambil Kerja Agar Tetap Produktif Dan Lulus Tepat Waktu

Ma’soem University Jalin Kolaborasi Strategis Dengan BRIN Untuk Perkuat Ekosistem Riset Dan Inovasi Nasional

7 PTN Yang Membuka Jurusan Kedokteran Tanpa Tes Tulis Untuk Anggota OSIS

Tagar Populer

Rekomendasi Terbaru

Rapat Dengar 2025 Universitas Ma’soem: Menguatkan...

Mengapa Mahasiswa Mudah Tertekan?

Mengapa Mahasiswa Terlihat Sibuk, Tapi Tidak Produ...

Cara Menghindari Revisi Berulang: Strategi Menyusu...

Rahasia Menyusun Tesis Lebih Cepat, Teknik Riset Y...

Cara Menyelesaikan Skripsi Tanpa Drama

Apakah Mahasiswa Perlu Punya Personal Branding? Ke...